三豊市議会議員としての3期目の任期も残すところ4か月余りとなりました。今期の最後の発行となるであろう「たくままさし通信18号」が完成しました。支援して下さる市民の皆さんの力をお借りして、豊中地域を中心に配布します。お手元に届きましたら、ご一読下されば幸いです。

平成28年度財政健全化判断比率

平成28年度決算における『財政健全化判断比率』についてお伝えします。

平成19年6月に制定された「地方公共団体の財政健全化に関する法律」(財政健全化法)に定められた、財政の健全化を確認する指標は4つあります。平成28年度決算におけるそれらの指標は次の通りです。

【①実質赤字比率】

標準財政規模に対して、一般会計の実質赤字を示すものです。赤字でないため「実質赤字なし」となっています。

【②連結実質赤字比率】

標準財政規模に対して、一般会計に特別会計及び公営企業会計を連結した実質赤字を示すものです。赤字でないため「連結実質赤字なし」となっています。

【③実質公債費比率】(3カ年平均)

①と②に加えて、一部事務組合や広域連合まで範囲を拡げて、公債費の比率を示すものです。早期健全化基準25.0%に対して4.5%となっています。平成27年度が5.0%であったことから0.8ポイント良化しています。要因は、分子にあたる元利償還金等が減額となったためです。

【④将来負担比率】

③に加えて、地方公社や第3セクターまで範囲を拡げ、公債費や債務負担行為など将来に係る負担の比率を示すものです。早期健全化基準は350%となっています。平成27年度は大型公共事業が集中したことにより、年度末に基金を取り崩し支払いに充てるための繰り替え運用(60億円余)が行われたため、16.5のポイントが表示されていました。平成28年度は、-29.2%であったため、ポイント表示はなくなり好転しています。

④の将来負担比率のポイント表示が消えて良化したのは、分子にあたる将来負担額の減とそれから差し引かれる充当可能な基金額(78億8千万円)が増加したことによります。改めて、計画的な平準化された事業計画の重要性を感じています。

平成29年9月定例会報告

三豊市議会9月定例会が平成29年9月29日(金)に、【平成28年度決算】及び【平成29年度補正予算】並びに【条例等その他議案】の、全30議案を可決し26日間の日程を終え閉会しました。9定例会の報告をします。

【平成28年度決算】

一般会計及び特別会計、企業会計、組合一般会計の審査が行われ、全てを認定し可決しました。

【平成29年度補正予算】

一般会計の補正前予算額314億52,533千円に、補正額6億91,897千円を加え、補正後予算額は321億44,430千円となります。

8つの特別会計合計の補正前予算額191億39,000千円に、補正総額2億26,387千円を加え、補正後予算額は193億65,387千円となります。

2つの企業会計の補正はありません。

一般会計補正予算の主なものは次の通りです。

●体育施設管理事業(生涯学習課) 豊中サンスポーツランド野球場の改修工事を実施 56,960千円

●基金管理事業(財政課) 平成28年度純繰越金12億9,933千円の2分の1を財政調整基金に積み立て 5億80,000千円

●市民センター三野整備事業(管財課) 市民センター三野整備における広報変更 5,200千円

●工業用水道対策事業(工業用水道対策室) 工業用水道事業の開始に向けた準備として、予定水源地の取水に対する周辺土地への影響を調査する 4,757千円

●観光振興事業(産業政策課) 三豊市観光交流局への補助及び、(株)みのの今後のあり方を検討するために経営実態分析を行う 13,335千円

●介護保険事業特別会計操出金(介護保険課) 地域支援事業の増額 11,216千円

●有害鳥獣対策事業(農業振興課) 有害鳥獣の捕獲個体数増加による何度内予測数増のため 1,170千円

●市道舗装整備事業(建設課) 損傷度合いの激しい路線の舗装整備を行う 30,000千円

●中学校総務管理事業(学校教育課) 学校図書館の更なる活性化や機能強化のため、学校司書への多角的なサポートに関する委託業務 3,240千円

【条例等その他議案】

「三豊市税条例の一部改正について」 地方税法に関する法律が改正されたことに伴い、法人税率割及びわがまち特例に関する改正

「三豊市風致地区内におくる建築等の規制に関する条例の一部改正について」 水防法改正により独立行政法人水資源機構法が改正されたことに伴い改正

「財産の取得について(三豊市情報システム機器)」 一般業務用ノートパソコン及び授業用タブレットパソコン等を、一般競争入札で(株)四電工観音寺営業所に85,320,00円で決定

「財産の取得について(コミュニティバス)」 小型バス4台を、指名競争入札で四国機器(株)に34,244,640円で決定

「和解について」 幼稚園・保育所等利用者負担額の算定に誤りがあったことに対し、(株)富士通四国インフォテックが不備を認めたため和解した

「香川県広域水道企業団の設置について」 水道事業及び工業用水道事業の経営に関する事務等を共同処理するため、8市8町(直島町を除く)で設置する

以上で平成29年9月定例会の報告を終わります。

平成29年9月定例会一般質問報告・3

私の平成29年9月定例会における一般質問の3件目、【これまでの想像を超えた危機に対する管理について】の報告をします。

『質問』

今、国境を越えた危機が日常の中で現実となっている。市民にとって想定しやすい自然災害に対する危機対応とは違い、これまでの想像を超えた、経験したことのない危機であり、有効な自己対応の手立ても見当たらない不安な状況に置かれているといえる。行政としての役割と対応について質問する。

強い毒性を持つ外来種、特定外来種生物のヒアリが国内で確認されている。貿易港の詫間港を有するわが市だが、調査の実施状況と、万が一発見されたときの対応を問う。

もう一点は、北朝鮮のミサイルの対応について、弾道ミサイルが四国方面に発射された場合の三豊市の対応について問う。

『答弁』

ヒアリについて、本年7月6日に捕獲トラップを用いた調査を開始し、現在も継続しているが発見確認はされておらず、現時点では侵入はしていないものと考えられる。また、侵入が確認されたら薬剤散布等による処置を実施し、環境省高松事務所に連絡することとしている。引き続き、水際での侵入を食い止めるべく警戒をしていく。

北朝鮮のミサイル対応は、市として対応できることは限られているが、Jアラートの起動確認及び音声での情報伝達が正しく放送できることに万全を期している。弾道ミサイル落下時の行動については、市ホームページに掲載し市民の皆さんに周知をしているが、特に、ミサイル落下時には、パニックになる恐れがあり、国からの指示に従って落ち着いて行動するようお願いしているところだ。

以上で、平成29年9月定例会の一般質問3件の報告を終わります。

平成29年9月定例会一般質問報告・2

平成29年9月定例会における、私の一般質問2件目の【「市子ども読書活動推進計画」の中の学校司書の位置づけについて】の報告をします。

『質問』

空家対策と同様に、学校図書館の充実と学校司書の配置拡充も、私の考えるまちづくりの政策の根幹をなす重要な政治課題と位置付けている。平成24年度に学校図書館関係の地方財政措置が文部科学省と総務省の間で決まり、学校図書館整備5カ年計画として予算措置された。三豊市では、学校司書が平成25年度から配置され、これまで年を追い徐々に拡充配置してきた。

一方、子どもの読書活動を推進するために「市子ども読書活動推進計画」がある。現在の計画は、平成26年度から30年度の5か年を期間としており、平成30年度は次なる5年間の計画策定の年度となると思われる。次期計画策定においては、子ども読書活動のより一層の充実に向け、学校司書のこれまでの成果や課題を活かし、いつも人がいて、いつも開いている、子どもの居場所となる学校図書館の充実による、三豊市ならではの教育と学力向上のために、その役割を明確にしていくべきではないかと考える。

平成25年度より配置を始めた学校司書の活動の成果と配置状況及び、今後の計画並びに次期「市子ども読書活動推進計画」への反映について問う。

『答弁』(教育長)

三豊市はこれまで学校司書の配置促進に努め、平成29年度現在では11名の学校司書を雇用している。成果については、①学校司書が配置されたことで年間の貸出冊数が倍増した小学校がある ②学校司書が主体的に開催をする研修会が生まれ、互いの活動内容や方法、成果、課題等を定期的に相互交流しながら研修を進めている ③長期休業中の図書館の開放や読書イベントの開催があり、この夏休み中においても子どもが学校の図書館で学ぶ姿があった。

今後の展望は、学校司書が児童生徒の読書指導に終わることなく、学習指導の役割も果たせるような資質・能力を高める取り組みを推し進めていくことが大切であると考えている。

人のいる図書館の教育的な効果と価値は、非常に高いものがある。また、教室に入ることのできない辛い思いをしている子どもにとっても、図書館という新たな心の居場所を確保することができる。心身の安定化と学力補償という面においても、人のいる図書館の価値は十分に認識している。

学校司書の配置と役割については、次期「市子ども読書活動推進計画」の策定委員会を立ち上げ、委員の方々に十分に協議をしていただいた上で検討していきたいと考えている。

最後になるが、私自身(教育長)学校司書の全校配置を願う者の一人だ。しかし、財政と人材確保の問題もあるので、例えば1人の司書が複数校を兼務するということも視野に置き、配置校の拡大を考えていきたいと思っている。

答弁の最後に岡根教育長自身の想いを語ってくださいました。ありがたいことです。人材育成は市民の力で実現していかなくてはならないと、新たな目標をいただいた気がします。ありがとうございました。2件目の報告を終わります。

平成29年9月定例会一般質問報告・1

私の平成29年9月定例会での一般質問は3件で、【空家対策の現状とこれからについて】と【「市子ども読書活動推進計画」の中の学校司書の位置づけについて】【これまでの想像を超えた危機に対する管理について】でした。

1件目の【空家対策の現状とこれからについて】の報告をします。

『質問』

私は、平成20年から空家対策が今後の重要な政治課題になると感じ、これまでに空家対策について質問を重ねてきた。それは、市民の住環境に直結している問題であるのは当然ながら、空家廃屋等の問題が、日本社会のこれまでの社会システムが抱える本質的問題としてとらえることができると思ったからだ。

本年、三豊市空家等の適正な管理に関する条例が制定され、三豊市空家等対策推進協議会を設置し、三豊市空家等対策計画を定めることとなっており、現在、協議が進められていると思う。そこで、これまでの市内の空家等の実態調査結果と対策の現況、及び協議会の現状と今後について問う。また、先進自治体事例で、自治会と連携した事業で実績を上げているところがある。自治会との連携による施策を取り入れる考えを問う。

『答弁』

空家等実態調査の結果は、市内全域にある6万5,010件の建築物について調査をした。市全体の空家は1,998件あり、危険性のないものは1,038件、損傷が激しいものが688件、倒壊の危険性のあるものが272件であった。

三豊市空家等対策推進協議会の現状は、5月に協議会を設置しており、現在、三豊市空家対策計画などについて協議を重ねている。10月にパブリックコメントを募集した後、年内に決定する予定だ。今後の空家等対策の予定は、状態の良い空家の所有者には修繕やリフォームによる再利用や空家バンクへの登録を勧める。また、倒壊の危険性があるものは、倒壊に備えた防災対策や、本年度から実施している”老朽危険空家除去支援事業”等の補助事業を活用した解体撤去を推進したいと考えている。

自治会との連携は、老朽空家の発生を抑える上で非常に実効性があると思われる。今後の取り組みとして、空家等対策計画の基本施策の一つに周辺自治会との連携を掲げている。自治会からの空家等に関する情報提供や見守り体制の検討など、自主防災対策を絡めた新たな施策を講じたいと考えている。

1件目の報告を終わります。

9月定例会開会中の民生常任委員会(報告事項)

9月4日(月)に開会した、平成29年9月定例会の開会中に開催された民生常任委員会について報告します。付託案件は議会開閉会後報告します。今回は、所管部局の報告事項等についてお知らせします。

「健康福祉部」

(1)第17回三豊市子ども・子育て会議の実施概要について 平成29年9月1日(金)に開催した。子ども・子育て支援新制度で、小規模保育事業所の開設には市の「認可」「確認」が必要であるため、設置し会議を進めている。『小規模保育園おひさまランド』と『チャイルドハウスみとよ小規模保育園ひまわり』について協議した。

(2)平成30年度三豊市保育施設の入所申し込みについて 平成29年10月1日から平成30年度の入所案内を始める。市内の保育施設(公立・私立)の定員は1,202人だ。0歳児の受け入れは、【公立】生後8か月経過した翌月から。 【私立:小規模(つぼみ、おひさまランド)】生後3か月経過した翌日から。 【私立:小規模(ひまわり)】生後2か月(57日)から。

(3)財田診療所第2医師住宅について 「財田の農業を考える会」と平成28年に貸借の協定を締結しているが、就農定住対策事業に使用が限定されていた。今回、就農目的以外の移住者にも使用できるよう変更する。

「環境部」

(1)カーボン・マネージメント事業実施設計業務について 四電技術コンサルタンツに3,240万円で決定した。

(2)コンポスト販売委託について 受託者である三野津急送の倉庫にテスト保管したところ、臭気が強く他の保管物に影響が出たため、予定していた10月からの委託を延期した。

以上で、所管部局の報告事項を終わります。

平成29年議会閉会中の民生常任委員会・第4回

気が付けば9月定例会が開会し早くも2週間が過ぎ、会期の半ばとなってしまっていました。遅くなりましたが、平成29年8月23日(水)に開催された議会閉会中の三豊市議会民生常任委員会・第4回の報告をします。

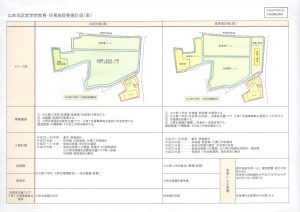

先ず、山本地区就学前教育・保育施設建設候補地である、旧大野小学校の現地視察を行った。 ㊟この委員会より後の9月4日に開会した、9月定例会終了後に開催された全員協議会において、山本地区就学前教育・保育施設建設について協議が行われた。この時提出された資料により、変更後計画(案)は当初計画(案)と比較して、概ね5億円程の減額が図られるという説明があった。

「環境部」

(1)北部火葬場の進捗状況について 地中内にあった障害物除去が完了し、柱状改良工事に入っている。

(2)災害廃棄物処理計画策定について 復建調査設計に378万円で委託する。期間は平成29年7月30日~30年3月20日。

(3)バイオマス資源化センターの稼働状況について 本稼働から順調に運転している。7月30日に行った見学会に315人が訪れた。悪臭測定は、いづれの計量項目においても基準値以下である。家庭系一般廃棄物が減少傾向であるため、産業廃棄物の受け入れの検討を始めている。

(4)カーボン・マネージメント強化事業について 国へ応募していた計画案が採択された。今後事業実施設計業務委託に向け手続きを進める。

(5)住宅用太陽光発電システム等の設置補助事業について 予算額2,300万円に対し、190件の応募があり残りわずかとなっている。もうすぐ予算枠いっぱいになる予定だ。

(6)集落排水・市設置浄化槽の使用料改定について 3,000件の浄化槽水利用状況の事前調査を行ったが、より一層の詳細な分析が必要であり、当初予定から改定時期が遅れることとなりそうだ。

(7)コンポスト肥料販売委託業務について 7社の説明会への参加があった。内3社から見積もりが出され、三野津急送に決定した。

「健康福祉部」

(1)三豊市地域福祉計画(第3期)策定について 第2期計画に続いて3期計画を策定する。平成30年度から34年度の5ヶ年度を期間とする。策定業務受託者は、プロポーザル方式により(株)ぎょうせい四国支社へ3,564,000円で決定した。

(2)三豊市障害者計画(第4期)・三豊市障害福祉計画(第5期)・三豊市障害児福祉計画(第1期)策定について 3つの計画には密接な関係があることから、一体的な計画として策定する。平成30年度から32年度の3ヶ年度を期間とする。策定業務受託者は、プロポーザル方式により(株)ぎょうせい四国支社へ3,780,000円で決定した。

(3)第1回三豊市子どもの貧困対策検討委員会の実施概要について 平成29年6月29日(木)に開催した。子どもの貧困対策に関する計画を策定し、施策を検討する。計画期間は平成30年度から34年度の5ヶ年度。

(4)国民健康保険高齢者受給者証の自己負担割合の判定誤りについて 国民健康保険加入者の70歳~74歳の方に交付する「高齢者受給者証」の自己負担割合の判定に誤りがあり、3世帯4人に過払い分を返還する。

(5)第1回三豊市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会の実施概要について 平成29年7月20日(木)に開催した。高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の作成に関し、必要な事項を検討する。平成30年度から32年度の3ヶ年度を期間とする。策定業務委託は(株)ぎょうせい四国支社に2,808,000円。

「市民部」

(1)部落解放同盟連合会豊中支部の結成について 旧支部が活動停止していたが、7月23日に豊中支部に名称を変え再結成した。

以上で報告を終わります。

永康病院調査特別委員会視察研修報告・2

三豊市議会永康病院調査特別委員会視察の2件目の「下呂市立金山病院」について、研修報告をします。市立金山病院への視察研修の目的は、8月7日(月)に開催した三豊市議会議員研修会で、講師としてお招きした城西大学教授伊関友伸(ともとし)先生が手掛けたローコスト病院がいかにして実現したのかを検証するためです。

岐阜県下呂市は県中東部にあり、平成16年に萩原町、小坂町、下呂町、金山町、馬瀬村の5町村が合併して人口39,800人余、面積851㎢の、全国で42番目に大きな面積のまちとして誕生した。市の91%が山林を占め、わずかな降雨でも交通が途絶えることもある地形と自然環境の中にある。下呂市の人口は、市発足時から減り続け、現在33,000人余となっており、人口構成は65歳以上高齢者が40%を超えている。金山病院がある金山地域の人口は6,200人余(内の18%)で、その中で65歳以上高齢者が2,600人(41%)、75歳以上高齢者1,550人(25%に迫る)の、未来の日本が迎える超高齢社会(2025年問題)の先を行く地域だ。

下呂市は、市立金山病院と県立下呂温泉病院、市立小坂診療所の公立医療機関がある。金山病院と下呂温泉病院とは、約30㎞(車で30分)の距離があることで『地域分担』をするとともに、県立病院が急性期医療を担う『機能分担』を行っている。

金山病院の新築移転は、金山地域以外の市民入院利用が約6%と少ないことや、人口減少する中県立病院の新築移転の計画があったことなどから、統合による診療所化などのさまざまな意見があった。しかし、救急指定病院としての役割など市民の安心安全を守るため、新築移転が実施された。しかし、その実現には財政的にも極限までの建築費削減が求められた。そのような折、県内の民間医療機関がNPO法人医療施設近代化センターからアドバイスを受け、建設コストを数億円削減したことを知り相談したところ、協力してくれることとなり、平成21年に業務委託契約をした。

先ず、基本計画の見直しから入った。当院の決算規模から事業費は20億円以内、延床面積は7,000㎡以内を目標に平面計画の作成を行った。 ●基本計画(建物事業費):当初計画は27億9,200万円だったが、変更後計画は19億3,400万円とした(本体・外構・解体) ●設計(事業費):1億8,600万円を9,700万円とした(基本・実施・管理) ●延床面積:8,255㎡を6,648㎡にした

設計業者の選定は、「日本一・ローコスト・高価値の病院づくり」を目指し、公募型プロポーザル方式により実施。平成21年に審査委員会設置要綱を制定し、委員9名と決め城西大学伊関先生が委員長となった。施工業者の選定は、基本設計を終えた時点で病院建設費の概算事業費を算出し、建設を請け負う施工業者を公募型プロポーザル方式により選定する二段階発注方式を導入。これは実施設計や詳細設計を進めるうえで、施工業者のローコスト建築の技術を、設計業者が共有し、設計に反映することを目指した。 *ローコスト建築については、8月9日付の私のブログに研修報告として掲載している

平成21年 公募型プロポーザルにより設計業者を選定

平成22年 公募型プロポーザルにより施工業者を選定

平成23年 建設工事に着手

平成24年8月 新病院開院

平成28年度決算では、総収益15億62,988千円に対し、総費用14億70,155千円で、初めて経常損益92,833千円の黒字となった。そのため、繰入金基準外分の42,250千円を一般会計へ変換するまでになっている。これも、ローコストによる返済金の負担がすくないことによる。

私たちの研修に対し、最初から最後まで対応して頂いた須原貴志院長の、地域医療を守ろうとする熱き思いがビンビン伝わってきました。いかにこの病院が必要とされているのか、いかにして健全経営に向かっているのかを、詳しい資料に基づいて熱く語ってくださいました。院長先生直々に、伊関先生とともに実現した愛すべきローコスト病院を、隈なく案内してくださいました。

またしても、「ここにこの人物あり」を見せつけられた思いです。誰にでもできることではないのかもしれないが、誰かがやれるであろう可能性の現実に見た研修でした。

永康病院調査特別委員会の今後の調査研究の指針となる、心強い2件の研修でした。

永康病院調査特別委員会視察研修報告・1

私が委員長を務める三豊市議会永康病院調査特別委員会は、平成29年(2017年)8月24日(木)と25日(金)の2日間の日程で、2件の病院視察研修を実施しました。愛知県常滑市の「常滑市民病院」と、岐阜県下呂市の「市立金山病院」の視察研修報告をします。

視察研修先1件目の「常滑市民病院」は、常滑市が開設者である公立病院で、旧病院の建替えにより高台に移転することとなり、市内唯一の病床を持つ病院として、平成27年(2015年)5月に開院した。中部国際空港に近いことから、日本で4番目の開設となる「特定感染症病床」が整備されている。

建物の面積は22,130.79㎡で、ベッド数267床(特定感染病床2床を含む)、地上7階建て、免震構造で、概ね鉄筋コンクリート造となっており、解体・医療機器費用を含め総事業費は約113億円だ。

診療科目は25科目あり、内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、内分泌・代謝内科、外科、血液外科、肛門外科、乳腺外科、脳神経外科、整形外科、小児科、婦人科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科、心療内科、歯科口腔外科となっている。

新病院建設の道のりは次の通りだ。昭和34年開院の旧病院は築56年で、施設の老朽化が著しかった。その影響もあり医師不足と赤字経営となっていた。その状態のまま2度にわたる新病院建設の遅延で、病院職員のモチベーションが低下していた。そのような中、片岡市長は病院再建の熱い思いで、平成22年に「新病院建設」を宣言した。建設と経営改善には市民の支援と応援が必要であり、「あって当たり前」から「あって良かった」へと、市民に向かってうったえた。これを推進し支えたのが、当時参事で現副市長の山田朝夫氏だった。

それにより、平成23年に『みんなで創ろう!新・常滑市民病院100人会議』が設置され、5月~9月にかけ5回開催された。メンバーは、市民91名、医療・行政スタッフ20名で構成され、「地域や市民にとって本当に必要な病院づくり」を目標に、”病院経営” ”医療資源” ”市財政” についてテーマごとにグループワークによる意見交換を行った。また、古い病院の見学ツアー等が行われる中で、メンバーが少しづつ病院の応援側になっていった。100人会議の運営で、重要な役割を果たしたのは、現病院事業副管理者兼事務局長の山本秀明氏のコーディネーターとしての活躍であった。

100人会議を経て『新・常滑市民病院基本構想策定委員会』が、平成23年6月~10月に5回開催された。委員メンバーは15名(学識経験者、医療関係者、市民代表:100人会議代表者等)。ここで改めて確認されたのが、市民全ての医療需要を満たすためには、100人会議の意見を反映することが必要であることだ。

次に着手したのが『新・常滑病院基本設計ワークショップ』で、平成24年8月~10月にかけ6回開催された。メンバーは、市民19名(100人会議参加者)、医療スタッフ9名(病院スタッフ、福祉関係市職員)の28名。ワークショップ内容は、愛知県内の先進病院視察(南生協病院、八千代病院)を実施し意見交換を行った。

このような市民とともに、市民病院のあるべき姿の議論を重ねる過程で、常滑市民病院の基本理念・基本方針が導き出されるとともに、病院を応援する病院ボランティアが結成されることとなった。基本理念は【私たちは、小さいからこそできる「コミュニケーション日本一の病院」を実現します。】で、基本方針は 1.顧客コミュニケーション 2.スタッフ間コミュニケーション 3.地域連携コミュニケーションと決定された。院内のいたるところに理念と方針のメッセージが表示され、その言葉を忘れることなくスタッフたちは日々の業務にあたっている。 また、病院ボランティアは登録者数120名以上で、50~70歳代が活躍していくれている。活動の内容は、●正面玄関での患者さんの送迎 ●車椅子の患者さんの介助、院内案内 ●自動再来機・自動精算機の使い方の案内 ●病院まわりの草取りをはじめ植栽管理 ●入院患者さん向けのレクリエーション(理髪、お話会、笑いヨガ、折り紙教室など) ●コンサート、交流会などのイベント企画 などだ。

まさに、市民のために「あって良かった」病院となっている。

常滑市は、市長の新病院建設の決意表明から2年という期間を、市民と医療現場等の意見を聞く時間として費やしました。その結果、市民の意思を反映した、市民の支援・応援される病院を具現化したのです。三豊市に決定的に欠落しているのは市民参加です。市民病院が市民にとって「あって良かった」といわれるためには、私たちが市民の皆さんの声を聞き、本当にあってほしい市民病院とはどのようなものなのかを、しっかりと見定めなくてはならないのだと思います。議会は、そのためにあるのですから。